塗装専門家相談

閲覧数ランキング

-

ウッドデッキに塗る塗料は水性、油性のどち...

ウッドデッキに塗る塗料は水性、油性のどちらがいいですか? 不格好で...

- 14件の回答

- 閲覧数139584人

-

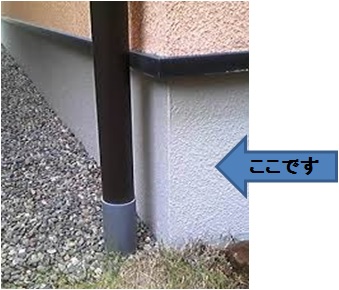

家の基礎?地面近くのコンクリートの所は塗...

どこの家を見ても、 地面に接してる基礎と言う部分ですか?(専門用語...

- 19件の回答

- 閲覧数119629人

-

窓枠(窓廻り)のコーキング打ち替え、増し...

こちらでは、直接塗装店さんが質問に答えて下さるということで、何点か質...

- 12件の回答

- 閲覧数76460人

-

タバコのヤニで汚れた壁紙の塗装はできます...

マンションに住んでいますが、部屋の中の白い壁紙がタバコのヤニで汚れて...

- 21件の回答

- 閲覧数62210人

-

窓ガラスとサッシにはみ出したコーキングの...

窓ガラスとサッシをつなぐシリコンシーリングの部分が長年の結露でカビて...

- 8件の回答

- 閲覧数56712人